この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品の購入やアプリをダウンロードすることで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

「おもしろい小説を読みたいけど、何から読んでいいかわからない」

漫画やアニメ、映画などと違って小説は読むまでのハードルが少し高いですよね。情報も自分から取りに行かないと入ってこないので何から読んでみていいかわからないものです。

しかし、いざ読んでみると「ああ、世の中には自分が知らないおもしろい物語がまだこんなにあるんだな」と感動するぐらい素晴らしい名作があることに気づきます。普段、読書をあまりしない人ほど面白い作品と出会えるチャンスが残っています。

この記事ではもともと読書初心者だった私が実際に「読んでよかった…」と思ったおすすめのおもしろい小説を紹介します。

小説を読んでみる、趣味にするきっかけになれるような作品ばかりですのでこの機会に1冊手に取ってみてはいかがでしょうか?

目次 ひらく

- 1. 蜜蜂と遠雷 / 恩田陸 (音楽・青春 / 2016年)

- 2. 旅のラゴス / 筒井康隆 (SF・冒険 / 1986年)

- 3. 夜は短し歩けよ乙女 / 森見登美彦 (青春・恋愛 / 2006年)

- 4. ワイルド・ソウル / 垣根 涼介 (ハードボイルド・サスペンス / 2003年)

- 5. 半沢直樹シリーズ / 池井戸潤 (企業小説 / 2004年~)

- 6. 横道世之介 / 吉田修一 (青春・泣ける / 2009年)

- 7. 天地明察 / 沖方丁 (歴史 / 2009年)

- 8. 永遠の0 / 百田尚樹 (戦争・泣ける / 2006年)

- 9. 竜馬がゆく / 司馬遼太郎 (歴史 / 1963年)

- 10. 新世界より / 貴志祐介 (SF・ホラー / 2008年)

- 11. 獣の奏者 / 上橋菜穂子 (ファンタジー / 2006年)

- 12. フェルマーの最終定理 / サイモン・シン (ノンフィクション / 2006年)

- 13. 星を継ぐもの / ジェイムズ・P・ボーガン (SF・ミステリー / 1977年)

- 14. オーデュボンの祈り / 伊坂幸太郎 (ミステリー・サスペンス / 2000年)

- 15. 図書館戦争 / 有川浩 (SF・ハードボイルド / 2006年)

- 16. ガダラの豚 / 中島らも (オカルト・ロードムービー / 1993年)

- 17. 三国志 / 吉川英治 (歴史 / 1975年)

- 18. 舟を編む / 三浦しをん (お仕事 / 2009年)

- 19. ハゲタカ / 真山仁 (経済小説 / 2004年)

- 20. そして、バトンは渡された / 瀬尾 まいこ (家族小説 / 2018年)

- 21. 楽園のカンヴァス / 原田マハ (アート・ミステリー / 2012年)

- まとめ:絶対に面白いおすすめ小説

1. 蜜蜂と遠雷 / 恩田陸 (音楽・青春 / 2016年)

■ 著者:恩田陸

■ ジャンル:音楽・青春

■ 発行年:2016年

■ 出版社:幻冬舎

■ 受賞歴:第156回直木三十五賞、第14回本屋大賞

構想12年、取材11年、執筆7年…ピアノコンクールを徹底的に描ききった大作

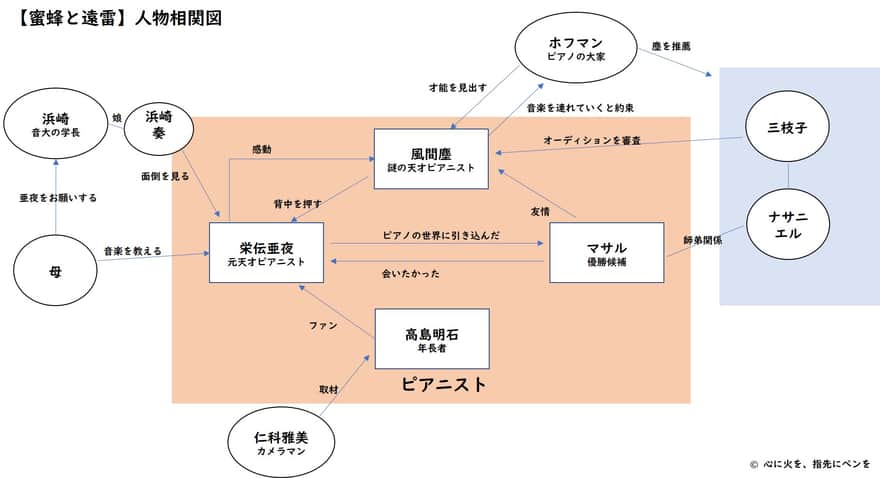

国際的に評価を高めつつある芳ヶ江国際ピアノコンクールに出場する3人の天才ピアニスト(亜夜、マサル、塵)と年長者である明石を中心とした競争、そして自分自身との戦い。

優勝を目指して予選を戦うピアニストたちの成長と音楽の素晴らしさを描いた作品です。

「蜜蜂と遠雷」の最大の魅力は687ページもあるのに回り道せずほぼコンクールでの演奏描写だけで構成されているということでしょう。もちろんそれぞれの登場人物たちにエピソードなどはありますが「演奏」が主役ど真ん中。気持ちがいいほど主題であるコンクールからブレません。

この演奏シーンのすごさを解説すると、同じピアニストで1次、2次、3次、本戦の演奏シーンをそれこそ楽曲ごとに描いているってことです。これ凄くないですか?普通だったら同じ人物の演奏シーンを何度も見せられたら(しかも「音」ではなく「文字」で!)確実に飽きますよ。なのに飽きさせるどころか(私のように)音楽に造詣がない者にさえもその演奏ひとつひとつの素晴らしさを伝えてくるんです。

臨場感あふれる描写、そして観客の熱気が手に取るようにわかる演奏シーンは「曲を知らないのに音楽が聴こえてくる」ように感じるほどです。

また作者自身「誰を優勝させるか」を決めずに書いたというエピソードがあり、最後の最後まで誰が優勝するのか想像できません。

ちなみに映像化不可能と言われたこの作品も実写化されました。

2. 旅のラゴス / 筒井康隆 (SF・冒険 / 1986年)

■ 著者:筒井康隆

■ ジャンル:SF・冒険・ファンタジー

■ 発行年:1986年

■ 出版社:徳間書店、新潮社

■ 受賞歴:-

30年間異例のロングヒットを続けるSFロードムービー

高度な文明を失うかわりに超能力を得た世界で「ある場所」を目指して北に南に旅を続ける男ラゴス。時に奴隷にされるような苦難に満ちた旅を続ける中でラゴスは旅の目的を達成することができるのか?

多くの読書家が絶賛する筒井康隆のSFファンタジー小説。「SFかー」と思って敬遠しないでほしい。これはSFというより青春ロードムービーというほうがシックリ来る作品です。

この小説1994年の作品です。20年以上前の作品にもかかわらずコツコツずっと売れ続けていてある時グンと売れるようになったというエピソードがあります。

読み手に多くを問いかける内容で、独語の余韻がとてつもなくよい作品です。序盤に世界観を掴むのに時間が借るかもしれませんがそこを乗り越えたら物語に一気に引き込まれるでしょう。ジブリが映像化を望んだという話もある傑作です。

「人生とは旅である」

3. 夜は短し歩けよ乙女 / 森見登美彦 (青春・恋愛 / 2006年)

■ 著者:森見登美彦

■ ジャンル:青春・恋愛・笑える

■ 発行年:2006年

■ 出版社:角川書店

■ 受賞歴:第20回山本周五郎賞

溌溂とした黒髪の乙女と阿呆なクサレ大学生の織り成す恋愛珍道中

古都・京都を舞台に冴えない大学生と黒髪の乙女の2つの視点から物語が描かれる奇天烈な恋愛小説。夜道を闊歩するかわいらしくも力強い黒髪の乙女と偶然を装い乙女に近づこうとするクサレ大学生である先輩。

二人を巻き込む曲者たちと珍道中。先輩は黒髪の乙女にお近づきになれるのか?

「夜は短し歩けよ乙女」。この小説には個人的な思い入れがあります。高校、大学にかけてほぼ小説を読まなくなっていた私が何気なく本屋で手に取り「あ、小説っておもしろい」と衝撃を受けた本です。読書初心者の人とか是非読んでほしい。この本きっかけで私は森見登美彦のファンになりました。

古都・京都を舞台に冴えない大学生と黒髪の乙女の2つの視点から語られる一人称小説。天然で軽快な乙女の可愛らしい視点で進む物語と冴えない大学生のすれ違いで滑稽で阿呆な物語が巧妙に交差し一つの物語に収束していく様は快感です。現代版お伽話というような作品。

4. ワイルド・ソウル / 垣根 涼介 (ハードボイルド・サスペンス / 2003年)

■ 著者:垣根涼介

■ ジャンル:ハードボイルド・サスペンス・歴史フィクション

■ 発行年:2003年

■ 出版社:新潮社

■ 受賞歴:第6回大藪春彦賞、第25回吉川英治文学新人賞、第57回日本推理作家協会賞

戦後に日本から見捨てられた「アマゾン牢人」達の痛快な復讐劇

戦後の日本で貧しかった日本がとった移民政策。甘い言葉に万単位の人々が騙され待っていたのは地獄というのも生ぬるいぐらいの生活。言葉の通じない土地で交通手段・連絡手段を絶たれ、畑も田んぼもすぐ駄目になる土地で原始人のような生活をおくるようになってしまった日本人たち。多くの人々が死に、生き残った人々も人間の尊厳を踏みにじられるような生活を強いられてきた。

家族を失ったエトウとケイは捨てられた人々の無念を晴らすためにの日本政府への復讐を決意する。

とにかく壮絶な移民の実態。これがつい数十年前の出来事だとは思えないほど非人道的な行為を日本政府、そして外務省が行っていたという事実に愕然とします。作者自身何度も南米へ飛んで取材したという圧倒的にリアルな描写も圧巻です。

ただし、この作品が素晴らしいのは悲惨な事実をベースにしつつも痛快な復讐劇とスリリングな展開に引き込まれる圧倒的なエンターテイメント作品だということです。これぞハードボイルド。痛快です。

5. 半沢直樹シリーズ / 池井戸潤 (企業小説 / 2004年~)

■ 著者:池井戸潤

■ ジャンル:企業小説

■ 発行年:2004年

■ 出版社:文藝春秋、講談社

■ 受賞歴:-

やられたら倍返しでやり返す半沢直樹の原点

大手メガバンクの東京中央銀行にバブル期に入行した半沢直樹。現在は大阪西支店で融資課長に。

ある日、予算達成に向けて強引に支店長・浅野の命令により日大坂スチールに5億円の融資を行うも直後に倒産。粉飾の事実に気づいた半沢は5億円の回収に動くが社長の東田は失踪。さらに上司である浅野に失敗の責任のすべてを押し付けられる。

責任をすべて半沢に押し付けようとする浅野と銀行本部に妨害されながらも半沢は5億円を回収するために奮闘する。

あの伝説のTVドラマ「半沢直樹」の原作。仲間には優しいが敵には情け容赦なく徹底的にボコボコにする新しいヒーロー像を描いた作品です。組織の矛盾に悩むサラリーマンからするとまさに痛快。

逆境に強く、決してあきらめずに、情け容赦なく敵を脅し追い詰める半沢直樹の魅力とただひたすらに腹が立つ悪役とのコントラストを堪能できます。2作目以降と比べてスケールは小さいですが、その分半沢のキャラが立っておりおもしろい。

6. 横道世之介 / 吉田修一 (青春・泣ける / 2009年)

■ 著者:吉田修一

■ ジャンル:青春・泣ける・笑える

■ 発行年:2009年

■ 出版社:毎日新聞社

■ 受賞歴:柴田錬三郎賞

なんの取り柄もないけどなぜか憎めないお人好し「横道世之介」との出会いと別れ

横道世之介という優しくてお人好し大学生。その世之介の大学時代の日常や様々な出会いを描きながら、数年後の登場人物が横道世之介との思い出を懐かしむ青春小説。

序盤はよくある青春小説(それでも普通以上におもしろいのだが)なのだけれど、何気ない馬鹿な日常が物語中盤にふいに訪れるある出来事をキッカケに、とてつもなく大事で貴重なものなんだって気づかせてくれる。

中盤のその「出来事」が明らかになった時に作品の印象がガラリと変わる。今を大事にしたくなる、友達を大事にしたくなる作品。

7. 天地明察 / 沖方丁 (歴史 / 2009年)

■ 著者:沖方丁

■ ジャンル:歴史・時代小説

■ 発行年:2009年

■ 出版社:角川書店

■ 受賞歴:第31回吉川英治文学新人賞、第7回本屋大賞

「日本独自の暦を作る」壮大なプロジェクトに挑む渋川春海と「天」との勝負を描く傑作歴史小説

碁打ちの名門に生まれながらも算術や天文学にのめり込む渋川春海。ある日、日蝕が暦と異なるタイミングで発生したのを機に「日本の暦」を作るというプロジェクトが立ち上がる。

簡単に言うと江戸時代版のプロジェクトX。暦を作るという国をあげての大事業を成し遂げる渋川春海の生涯を描いた作品です。

暦を作るという点においては「算術」が非常に重要な学問であり、主人公の渋川春海や彼が師事する人たちが真っすぐに問題に取り組むさまが非常に美しく愛おしいです。難題を解いた時に発せられる「明察!」という言葉の清らかさよ。

小説だけでなく映画や漫画も非常に良い出来です。

8. 永遠の0 / 百田尚樹 (戦争・泣ける / 2006年)

■ 著者:百田尚樹

■ ジャンル:戦争・泣ける

■ 発行年:2006年

■ 出版社:太田出版、講談社

■ 受賞歴:-

誰よりも生きたがった祖父はなぜ零戦に乗ったのか?

戦後60年たった日本。フリーのライターである姉に頼まれ、特攻隊で命を落とした祖父・宮部久蔵について調べることになった健太郎。生き残った戦友に話を聞くと「稀代の飛行機乗り」「海軍航空隊一の臆病者」と2つの顔を持つ謎の多い人物像だった。

生まれてくる娘に会うために絶対に死なないと誓っていた久蔵の生涯を追ううちに、健太郎は戦時下の日本と、そこに生きた人々の真実を知っていく…。

映画も大ヒットした「永遠の0」ですが、その原作である小説を読んだ時は感情を揺さぶられすぎて日常に少し引きずりました。

特攻隊や当時のパイロットがどういうものだったかを戦時と現代の視点から描いており心に来るものがあります。また、新型コロナのステイホーム期間からKindleで読めるようになりました。

9. 竜馬がゆく / 司馬遼太郎 (歴史 / 1963年)

■ 著者:司馬遼太郎

■ ジャンル:歴史・時代小説

■ 発行年:1963年

■ 出版社:文藝春秋

■ 受賞歴:-

幕末の動乱を駆け抜けた坂本竜馬の青春を描く司馬遼太郎代表作

司馬遼太郎が描いた幕末の英雄・坂本竜馬の生涯を虚実交えて描いた時代小説。多くの日本人のイメージする坂本龍馬像を作り上げた作品。

土佐の田舎に生まれた冴えない少年がどうやって激動の幕末で維新回天の立役者にまで上りつめるのか?

日本人がとにかく大好きな坂本龍馬。この作品の「竜馬」は実際の坂本龍馬と区別するために司馬遼太郎が買えたらしいです。生涯を描いてるだけあって全8巻と長編。幕末という動乱の中で駆けまくる竜馬にどっぷりとハマります。

全8巻大長編だが長さを感じさせず、むしろもう終わってしまうのかと寂しささえ感じてしまう歴史小説の大傑作です。

10. 新世界より / 貴志祐介 (SF・ホラー / 2008年)

■ 著者:貴志祐介

■ ジャンル:SF・ホラー

■ 発行年:2008年

■ 出版社:講談社

■ 受賞歴:第29回日本SF大賞

1000年後の未来で文明が呪力という超能力に置き換わった日本を描くSFホラー作品

1000年後の日本。徹底的に管理された社会の歪なシステムに少年少女が気づいてしまうことで物語が大きく動く。子供たちが大人になるには呪力と呼ばれる超能力を使えるようにならないといけない。人類が呪力を得る過程で失った秘密とは…?

上中下と超長編なのにそれぞれの巻に大きな山がありダレることなく最後まで圧巻のスピードで物語が進む。特に下巻の速度は凄い。ハラハラが止まらず、そして最後にぐっと考えさせられる。

SF、ホラー、ちょいグロ、ちょいエロ。練り上げられた世界観の中で怒涛の展開で話が進む近年のSFホラーの傑作。

11. 獣の奏者 / 上橋菜穂子 (ファンタジー / 2006年)

■ 著者:上橋菜穂子

■ ジャンル:ファンタジー

■ 発行年:2006年

■ 出版社:講談社

■ 受賞歴:マイケル・L・プリンツ賞

闘蛇と王獣。国を守る2つの伝説の獣の謎に迫る少女の戦いを描く傑作

闘蛇と呼ばれる恐竜のような獣を育てる村に住むエリン。母親は凄腕の獣医であるが、ある日闘蛇が一斉に死ぬ事件が起きる。責任を問われ、死刑となった母は闘蛇を操る指笛を使い助けに来たエリンを逃がす。

なんとか命が助かったエリンは蜂を育てるジョウンに出会い、森の中で暮らす中で傷ついた王獣に出会う。王獣を救う過程でエリンは王獣を操るすべを身に着けていく…。

『獣の奏者』は上橋菜穂子さんが描く全5巻のファンタジー巨編です。しかし、もともとは全2巻でした。NHKでアニメ化された時もここまででしたね。一度完結したのちに、作者自身もまだ回収していない伏線や謎があると思い3巻、4巻を書いたとのことです。5巻は番外編ですね。なのでこの作品は2巻まででも十分面白いです。3巻以降は評価が分かれています。ただ、2巻まで読んだら全部読んでしまうと思いますが…。

『獣の奏者』は世界観がかなり細かく設定されています。その謎にエリンが迫っていく序盤は非常にワクワクします。しかし、世界の謎を知ってしまったエリンは逆に秘密を抱える側になってからは重いですね。そのエリンの葛藤と、逆境から立ち向かう心の強さをぜひ読んで確認してほしいです。

12. フェルマーの最終定理 / サイモン・シン (ノンフィクション / 2006年)

■ 著者:サイモン・シン

■ ジャンル:ノンフィクション

■ 発行年:2006年

■ 出版社:新潮文庫

■ 受賞歴:-

歴史上もっとも難しい証明「フェルマーの最終定理」を完全証明するまでの軌跡

ー「フェルマーの最終定理」

歴史上もっとも難しい証明と言われ300年以上天才数学者たちの挑戦を阻んできた難攻不落の問題。曰く、悪魔でも解くことができない。この数学界最強の難問を世界、そして日本の数学者も巻き込んで完全証明するまでの軌跡をサイモン・シンが描いたノン・フィクションが書籍『フェルマーの最終定理』です。

その難問がこちらです。

「方程式 xn+yn=zn が n>2 の場合、 x,y,zは0でない自然数の解を持たない」

どうですか、むちゃくちゃ簡単そうじゃないですか?このシンプルな問題が多くの数学者の人生を狂わせていきます。このシンプルな問を難題にしているのが「無限」です。このシンプルな方程式の証明は「無限の自然数の組み合わせ」でも成り立つをことを証明しないといけない途方もない挑戦だったのです。

この難問に挑む世界中の数学者たち。そして、このフェルマーの最終定理を解くための最大のカギは日本の二人の数学者のある「予想」につながるのです。ぜひ美しい数学の世界を、数学者たちの苦闘の歴史を読んでみてください。

13. 星を継ぐもの / ジェイムズ・P・ボーガン (SF・ミステリー / 1977年)

■ 著者:ジェイムズ・P・ホーガン

■ ジャンル:SF・ミステリー

■ 発行年:1977年

■ 出版社:創元SF文庫

■ 受賞歴:第12回星雲賞海外長編賞

月の裏側で5万年以上前に死んだ宇宙飛行士が見つかった…謎が謎を呼ぶSF宇宙ロマン

月面で深紅の宇宙服をまとった死体が発見された。「チャーリー」と名付けられたその死体はどの組織の人物でもなく、年代測定では5万年以上前の人物であることが分かった。あらゆる分野の科学者が調査を進めていくも多くの矛盾をはらむチャーリー。チャーリーは地球人なのか、それとも宇宙から来たのか?人類の起源に迫るハードSFが「星を継ぐもの」です。

月の裏側に5万年前の宇宙服を着た人類の死体を発見という「宇宙のロマン&謎」をこれでもかというほどぶつけてくる作品。謎がとけていくにつれて色んな伏線がつながっていくさまが非常に心地よい。

SF苦手、初心者の人に最初に触れてほしい作品。宇宙規模のSFミステリーならこれ。

14. オーデュボンの祈り / 伊坂幸太郎 (ミステリー・サスペンス / 2000年)

■ 著者:伊坂幸太郎

■ ジャンル:ミステリー

■ 発行年:2000年

■ 出版社:新潮社

■ 受賞歴:第5回新潮ミステリー倶楽部賞

人気作家・伊坂幸太郎のデビュー作にして傑作!

150年間外界から遮断されている萩島。コンビニ強盗に失敗した伊藤は唯一萩島から外へでることができる轟に連れられ萩島に来ていた。萩島には未来を予知できるカカシ優午や人を殺すことが許された桜という男など変わった島民が多くいた。

ある日優午が殺害される。未来を予知できる優午はなぜ自分が死ぬことを止めることができなかったのか?

伊坂作品は色々あるけどこれがなんだかんだ一番好きだったりする。伊坂作品特有のねりこまれた世界観に読者を引きずり込む特徴がデビューである本作から発揮されている。

他の伊坂作品より設定がやや突飛なので受け付けない人もいるかもしれないが、伏線の回収まで含めて見事。ちなみに伊坂作品は各巻が少しずつリンクしているらしく、デビュー作であるオーデュボンの祈りから読むとそういう仕掛けにニヤリとできる。これから伊坂作品を読もうと思っているひとはここから読んでみるとより楽しめるはず。

15. 図書館戦争 / 有川浩 (SF・ハードボイルド / 2006年)

■ 著者:有川浩

■ ジャンル:SF・ハードボイルド・ディストピア・恋愛

■ 発行年:2006年

■ 出版社:メディアワークス、角川書店

■ 受賞歴:第39回星雲賞日本長編作品部門受賞

「図書」に国家権力が介入?規制派と解放派で繰り広げられる「本」を守るための戦争

「図書」というものに国家権力が介入し、メディア良化委員会と図書隊で抗争が続いているいわば内乱状態の日本が舞台。子供のころに本屋で図書隊に救われた笠原郁が特殊部隊に入隊し、鬼のように厳しい上司にしごかれながら本を守るために奮闘するという物語です。

このメディア良化委員会と図書隊の抗争。生ぬるい抗争ではなく重火器ありのガチのドンパチです。もちろん色々と制限があるなかでの抗争なのですが。このドンパチに有川浩特有の甘ったるい恋愛物を悪魔合体させた作品が「図書館戦争シリーズ」なんですよね。

本を守るために日本で2つの権力が重火器で戦う…という超トンデモ設定を破綻させずに描き切ってるのは作者の力量。さすがです。

アニメ化、実写映画化もした有川浩の代表作です。また、本編終了後にも別冊が2冊出ております。というかこんなにがっつりエピローグ書くか…というぐらいサービス精神が旺盛です。

- 図書館戦争 図書館戦争シリーズ (1)

- 図書館内乱 図書館戦争シリーズ (2)

- 図書館危機 図書館戦争シリーズ (3)

- 図書館革命 図書館戦争シリーズ (4)

- 別冊図書館戦争 1―図書館戦争シリーズ(5)

- 別冊図書館戦争 1―図書館戦争シリーズ(5)

16. ガダラの豚 / 中島らも (オカルト・ロードムービー / 1993年)

■ 著者:中島らも

■ ジャンル:オカルト・ロードムービー・ハードボイルド・SF

■ 発行年:1993年

■ 出版社:集英社

■ 受賞歴:-

ロードムービー、アクション、超常現象物…上中下にあらゆる要素を詰め込んだ一級のエンタテイメント作品

過去に娘をアフリカで亡くしてしまったTVの人気コメンテーター兼教授の大生部。娘を亡くしたことで精神的に病んでしまった妻が新興宗教にのめり込んだことを知った大生部は妻を奪還するために宗教団体に乗り込んでいく…という話。

上中下の全3巻で、ざっくり言うと「新興宗教編」「アフリカロードムービー編」「VS呪術師編」というような感じ。個人的には中巻のアフリカロードムービー編が最高に好きだったりする。

もりもりに設定が詰め込んであり、怒涛の勢いで物語が進むので長さを感じず一気に読めるはず。ただのエンタテイメント作品ではなく、文化人類学の要素もありトンデモ設定なのにも関わらずリアリティもあり、作中に不気味な雰囲気が漂っている。ここまでパワフルな作品はなかなかお目にかかれない。

17. 三国志 / 吉川英治 (歴史 / 1975年)

■ 著者:吉川英治

■ ジャンル:歴史・時代小説

■ 発行年:1975年

■ 出版社:日本経済新聞

■ 受賞歴:-

三国の覇権を争った英雄達の群像劇!

歴史小説では外せない三国志。三国志は巻数も多いので躊躇する人も多いと思うが迷わず読むことをおすすめする。教養としても。序盤は曹操を中心に話が動きつつ、後半は諸葛亮孔明が主人公として活躍。

後半の司馬懿が復活して孔明を止めるシーンとか鳥肌がたつ。「天下統一」という言葉に夢中になった男達の群像劇は時代を超えて愛されるのがわかる。歴史小説は数あれどこれだけの魅力ある英雄達が見れるのは三国志しかない。

私は三国志は魏の曹操が好きなのですが、本作では比較的悪役として描かれています。しかし、非常に魅力的に描かれているので魏派でも問題なく楽しめるはずです。

18. 舟を編む / 三浦しをん (お仕事 / 2009年)

■ 著者:三浦しをん

■ ジャンル:お仕事小説

■ 発行年:2011年

■ 出版社:光文社

■ 受賞歴:-

新しい辞書を生み出せ!本屋大賞も受賞した言葉の海に挑む人々の生き様を描く傑作

新しい辞書「大渡海」を生み出すという壮大なプロジェクトに向けて営業部から引き抜かれた馬締光也。言葉への強い執着心を魅せる馬締は定年を間近に控えて後継者を探していた荒木に導かれ辞書作りに没頭していくという物語です。

辞書制作という言葉の海に挑む物語なのだが、「辞書」というお固いお題に対し物語は軽やかに進ん行く。そのギャップが心地よい本作。

主人公の馬締という人間も良いのだが、個人的には先輩社員の西岡に惹かれた。普段はおちゃらけている彼は後輩である馬締が自分よりも辞書制作に対する才能を持っていることに葛藤しつつも影からフォローし続ける。それが人間臭く、優しい。

一つの辞書ができるまでの膨大なプロジェクトのなかで交わる人間模様を垣間見ることができる作品。

19. ハゲタカ / 真山仁 (経済小説 / 2004年)

■ 著者:真山仁

■ ジャンル:経済小説

■ 発行年:2004年

■ 出版社:講談社

■ 受賞歴:-

日本企業を買い叩くハゲタカ達の

バブル崩壊から15年。死にかけで再生不可能と言われる企業を安く買いたたき、再生させ高く売ることをビジネスにするハゲタカと言われる投資集団。鷲津はゴールデンイーグルと呼ばれる天才ハゲタカであり、ニューヨークの投資ファンドの日本法人の代表。銀行を手玉に取り企業を再生させていく鷲津の狙いとは?

私にとってゴールデン・イーグルといえば楽天ではなく鷲津。ハゲタカは国内最強の企業小説のひとつ。ビジネスマンはまず間違いなくハマるのでの徹夜に注意が必要。企業買収というハゲタカ行為を本当にスケールでかくやってのける彼等の手腕に憧れる。

また、鷲津以外にもクセモノが多くその展開が圧巻。これを就活時代に読んでいたら外資系金融機関で働いてただろうっていうぐらい影響力がある。テレビドラマも面白いらしい。というかハゲタカも半沢直樹のスタッフで民放ドラマ化してほしい。

続編も面白く読み始めたら止まらない。ご注意されたし。

20. そして、バトンは渡された / 瀬尾 まいこ (家族小説 / 2018年)

■ 著者:瀬尾 まいこ

■ ジャンル:家族小説

■ 発行年:2018年

■ 出版社:文藝春秋

■ 受賞歴:第16回本屋大賞

3人の父親、2人の母親。家族の形を変えながら優子の物語

17年間で父親が3回、母親が2回、家族の合計で7回も変わった少女・優子は今は血のつながらない3人目の父親・森宮と二人で暮らしている。家族の形が主人公と想いとは裏腹に変わっていく。でも、大人たちはちゃんと主人公のことを大切に思っており幸せにしようと見守っている。

7回の家族の内訳を書くとこのようになります。

- 実の両親

- 実の父親と二人暮らし(母親死別)

- 実の父親+義母(梨花)との3人暮らし

- 梨花との2人暮らし(父ブラジルへ)

- 2人目の義父(泉谷)と梨花との3人暮らし

- 3人目の義父(森宮)と梨花との3人暮らし

- 森宮との2人暮らし(梨花出ていく)

この義母なんやねんって思いますよね。読んだらそんなことも言えなくなりますよ。

こんな家庭環境なのに淡々と日常が進んでいく不思議な物語が「そして、バトンは渡された」です。決してドラマティックではないけど家族の暖かさを感じることができる作品なんです。ちなみに2019年の本屋大賞を受賞しています。

21. 楽園のカンヴァス / 原田マハ (アート・ミステリー / 2012年)

■ 著者:原田マハ

■ ジャンル:アート・ミステリー

■ 発行年:2012年

■ 出版社:新潮社

■ 受賞歴:第25回山本周五郎賞受賞

アンリ・ルソーの『夢』に酷似した『夢をみた』の謎を追う絵画ミステリー

ニューヨーク近代美術館(MoMA)のアシスト・キュレーターのティム・ブラウンとソルボンヌ大学院の博士号を持つ早川織絵はある日スイスの大邸宅に招かれる。招待主はコンラート・バイラーと呼ばれる老人で多くの美術品を所有する伝説のコレクターだ。

ティムと織絵はそこでアンリ・ルソーの未発見の新作でありMoMAにある『夢』と酷似した『夢を見た』を目の当たりにする。『夢をみた』は本物なのか、偽物なのか?ルソーとピカソの謎に迫る絵画ミステリーです。

この作品の著者である原田マハさんはニューヨーク近代美術館(MoMA)のキュレーターだったという生粋のアート人です。その芸術に対する造詣の深さに驚かされるだけでなく、エンターテイメントとしても非常にわかりやすくおもしろいのが本作です。

アートに詳しくなくてもイッキ読みできる面白さですし、私はこの本がきっかけでルソーに興味を持ちました。つまり芸術への入り口になりうる小説だということです。

まとめ:絶対に面白いおすすめ小説

正直言っておもしろい小説は名作・新作ふくめて死ぬほどあります。ページの長さ含めて20作品を今回紹介しておりますが、まだまだ紹介しきれていない作品も多々あります。

私は引き続きおもしろい作品を探して読み続ける予定ですのでおもしろい小説あればコメント欄にてご紹介いただけると嬉しいです(荒らし対策で承認制ですが…)。随時追加していく予定です。

私は小説を読んでいないので、一つや二つをお勧めてくれませんか。

特に、有名や面白いのがもっともよいのです。

他のひとに紹介したのです。